Em meados de 2009, grande parte de Xinjiang ficou sem acesso à Internet.

O encerramento seguiu-se à violência mortal em Urumqi, onde confrontos entre residentes uigures e han deixaram quase 200 mortos.

As autoridades chinesas disseram que o apagão era necessário para evitar a propagação de rumores e mais distúrbios. Não houve explicação pública detalhada ou cronograma claro para a restauração.

Os sites pararam de carregar. Não foi possível enviar mensagens. Quase todas as conexões externas foram bloqueadas, restando apenas uma rede interna estreita com acesso a alguns sites oficiais e serviços básicos.

Para milhões de pessoas, a vida quotidiana foi reorganizada em torno da ausência de informação, comunicação e certeza.

O fechamento duraria 312 dias.

Coincidiu com um reforço mais amplo dos controlos da Internet em toda a China continental naquele verão, à medida que as autoridades se movimentavam para conter a discussão online sobre a violência em todo o país.

O episódio marcou uma das utilizações mais extensas da censura digital na China antes da era Xi Jinping e um ponto de viragem na forma como o Estado tratava a conectividade como uma questão de segurança e não como uma utilidade pública.

Essa experiência oferece uma perspectiva útil para compreender como Pequim interpreta a actual turbulência no Irão e o risco de uma nova escalada envolvendo os Estados Unidos.

A resposta pública da China até agora tem sido silenciosa. As autoridades pediram calma, criticaram as sanções e alertaram contra a “interferência externa”. Não houve nenhuma tentativa aberta de defender Teerão e a falta de urgência parece calculada.

Carregando…

Perto, mas não muito perto

A possibilidade de uma acção militar dos EUA aguça os cálculos de Pequim.

A intervenção dos EUA validaria as críticas de longa data da China ao intervencionismo dos EUA e reforçaria a sua narrativa de que Washington cria instabilidade ao mesmo tempo que afirma manter a ordem.

Também desviaria a atenção dos EUA da Ásia-Pacífico, uma oportunidade que Pequim não pode ignorar.

Ao mesmo tempo, os custos seriam imediatos: perturbações nos fluxos de energia, aumento dos seguros de transporte marítimo e volatilidade do mercado, juntamente com pressão sobre a China para clarificar a sua posição de formas que prefere evitar.

A preferência de Pequim não é, portanto, nem a paz nem a guerra, mas sim a tensão controlada, suficiente para limitar a influência americana, mas não suficiente para fracturar o sistema.

Essa preferência reflecte a abordagem do próprio Irão em relação aos Estados Unidos: hostilidade calibrada para justificar a repressão interna, exceto o conflito aberto.

Nesse sentido, Pequim e Teerão partilham uma visão do mundo moldada menos pela confiança do que pela insegurança.

É por isso que a resposta comedida da China não deve ser interpretada como passividade. Reflete um esforço cuidadoso para evitar que a situação se incline demasiado em qualquer direcção.

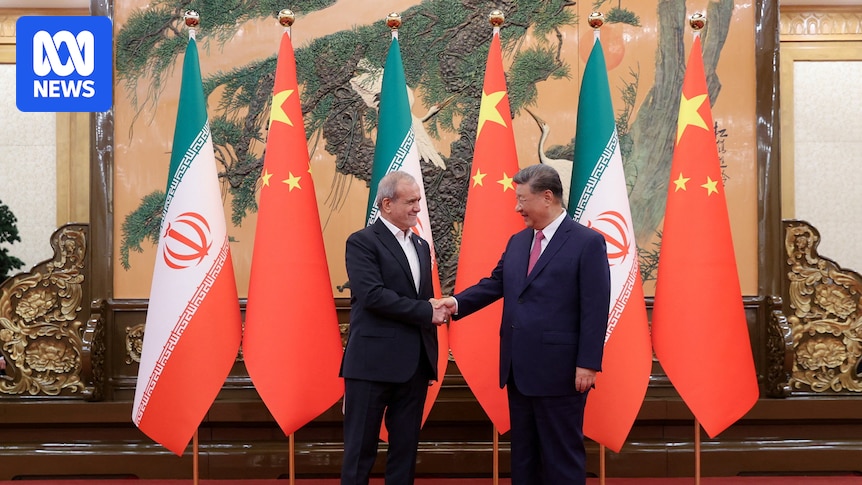

A ambição do presidente chinês, Xi Jinping, é ocupar uma posição central num sistema internacional remodelado e não liderar um grupo permanente de Estados sancionados ou propensos a crises. (Reuters: Kirill Kudryavtsev/Pool)

Não é apenas um problema geopolítico

Na perspectiva do Partido Comunista Chinês, a agitação no Irão não é principalmente um problema geopolítico, mas uma questão de governação, enquadrada como uma questão interna.

Os protestos, as medidas repressivas, os controlos de comunicação e a gestão mais rigorosa da vida quotidiana são entendidos em Pequim como respostas previsíveis de um Estado que já não depende do consentimento para manter a autoridade.

A China reconhece o padrão porque ela própria utilizou métodos semelhantes. O objetivo não é a persuasão, mas a contenção.

Isto não significa que Pequim esteja comprometida com a sobrevivência do Irão. A China nunca tratou Teerão como um aliado no sentido tradicional.

A relação sempre foi transaccional, determinada pelas necessidades energéticas, rotas comerciais e alavancagem estratégica, com a distância cuidadosamente gerida, e ainda mais à medida que as pressões internas do Irão se intensificam.

O relacionamento sempre foi transacional. A China é o maior parceiro comercial do Irão, com o comércio bilateral a ascender a cerca de 14,7 mil milhões de dólares (21,9 mil milhões de dólares australianos) em 2023, e a China comprou mais de 80% das exportações marítimas de petróleo do Irão no ano passado – cerca de 1,38 milhões de barris por dia.

A relação comercial foi impulsionada por grandes descontos e não pelo alinhamento político, e a distância foi cuidadosamente mantida à medida que as pressões internas do Irão se intensificavam.

A experiência recente da China com outros conflitos reforçou este instinto.

Na Ucrânia, Pequim aprendeu a apoiar um parceiro sem herdar a sua guerra. Forneceu cobertura política, absorveu energia com descontos e opôs-se a sanções, evitando ao mesmo tempo o envolvimento militar ou medidas que prejudicariam gravemente os laços com a Europa.

O objetivo era evitar o colapso, não determinar o resultado.

Em Gaza, a China assumiu uma postura diferente. Ele alinhou-se retoricamente com a raiva em todo o Sul Global, destacando os duplos padrões ocidentais e apelando à moderação. Mas ele evitou responsabilidades. Não houve nenhum papel de aplicação da lei, nenhum compromisso de segurança e nenhum esforço para moldar os acontecimentos no terreno.

A ênfase estava no posicionamento e não na propriedade.

O Irão está agora a ser avaliado através do mesmo quadro. Pequim certamente não apoiará a acção militar dos EUA, não porque concorde com a conduta de Teerão, mas porque a escalada ameaça a estabilidade regional e os próprios interesses da China.

Carregando

Preocupações de uma aliança autocrática

Esta abordagem baseia-se numa leitura sóbria do poder autoritário.

A repressão é frequentemente apresentada como força. Na prática, reflecte mais frequentemente medo: medo de que as instituições já não consigam absorver a dissidência, de que a abertura acelere a perda de controlo, de que a legitimidade tenha ficado demasiado enfraquecida para sustentar a autoridade apenas através do consentimento.

O controle rigoroso pode suprimir o desconforto, mas raramente resolve as condições que o produzem.

A China compreende bem esta dinâmica. A partir de Tiananmen, o Tibete, Xinjiang, Hong Kong e anos de controlos rigorosos da pandemia reforçaram a crença dentro da liderança chinesa de que a mobilização em massa representa a ameaça mais grave à estabilidade do regime.

O controle não congelou a vida no lugar. Em 2009, a população de Xinjiang adaptou-se.

Os arquivos foram trocados usando unidades USB. Amigos enviaram DVDs para a região pelo correio. Alguns viajaram para províncias vizinhas para baixar entretenimento e software e trazê-los de volta.

Com o tempo, surgiu um ambiente digital fechado, mas viável. O que persistiu não foi apenas a perturbação, mas também a constatação de que a monitorização prolongada poderia tornar-se rotina.

Na perspectiva do Partido Comunista Chinês, a agitação no Irão não é principalmente um problema geopolítico, mas sim uma questão de governação. (Reuters: Jason Lee)

A pressão externa pode ser controlada. Fratura interna não pode.

São esperadas medidas fortes, vigilância e restrições à comunicação. Nada disto surpreende os decisores políticos chineses. Mas nada disso também os tranquiliza.

Um regime sob tensões internas sustentadas é um parceiro arriscado. A possibilidade de um colapso repentino, como se viu na União Soviética, é precisamente o tipo de incerteza que a China prefere evitar, não por simpatia por Teerão, mas porque a desordem acarreta custos reais para a economia e para a longevidade do sistema.

É aqui que a ideia de uma “aliança autocrática” coerente começa a enfraquecer.

A China, o Irão, a Coreia do Norte e a Rússia aproximaram-se sob a pressão das sanções e da guerra. A cooperação aumentou, especialmente em termos económicos e diplomáticos. Mas o alinhamento impulsionado pela oposição partilhada não é o mesmo que a coesão baseada num propósito partilhado.

Estes sistemas não confiam profundamente uns nos outros nem partilham uma visão comum de governação global. Faltam-lhes instituições capazes de fazer cumprir compromissos de longo prazo.

A China, o Irão, a Coreia do Norte e a Rússia aproximaram-se sob a pressão das sanções e da guerra. (Reuters: Sputnik/Sergey Bobylev/Pool)

O que os liga é a resistência ao poder americano e a ansiedade quanto à legitimidade interna: uma base fraca para uma parceria duradoura.

Pequim, em particular, tem pouco interesse em ancorar-se num bloco definido pela instabilidade. A ambição de Xi é ocupar uma posição central num sistema internacional reformado e não liderar um grupo permanente de Estados sancionados ou propensos a crises.

A proximidade da volatilidade prejudica esse objetivo.

Portanto, a agitação no Irão torna-se um teste de equilíbrio. Uma distância excessiva corre o risco de diminuir a influência e o acesso da China. Muita proximidade corre o risco de se envolver em uma crise que você não pode controlar.

De Xinjiang a Teerã, as técnicas de controle podem ser semelhantes entre si. A lição que Pequim tira não é que o autoritarismo esteja em ascensão, mas que a sobrevivência num mundo volátil exige vigilância, distância e contenção.

É menos uma visão de uma nova ordem mundial do que uma estratégia para perdurar numa que parece cada vez mais instável.